他们 在元素周期表上有个中国梦

他们 在元素周期表上有个中国梦

他们 在元素周期表上有个中国梦2024年7月起,甘肃省水利厅信息中心与兰州大学历史文化学院合作,启动(qǐdòng)甘肃省首次水利遗产(yíchǎn)(yíchǎn)调查。作为(zuòwéi)(zuòwéi)全国范围(fànwéi)内首个由(yóu)高校历史学人负责技术工作的省级水利调查活动,甘肃省首次水利遗产调查变“行政征集”为“主动调查”,通过学理论证(lùnzhèng)形成标准化的文献与田野工作流程,对甘肃省黄河、长江及内陆河流域的100多项(duōxiàng)水利遗产展开调查并建成完备的遗产档案,其中河西走廊(héxīzǒuláng)尤为重点。作为新兴的行业性文化遗产,公众对“水利遗产”尚不熟悉。以下由负责此次调查的兰州大学张景平团队成员结合自身研究历程,从文献遗产、工程遗产与非物质遗产三个方面,介绍河西走廊水利遗产调查中的主要收获。

一般印象中,用地图描绘一片(yīpiàn)年均降水量不足50毫米的(de)内陆干旱区域,代表(dàibiǎo)荒漠的焦黄(jiāohuáng)似应是其理所当然的主色调。2009年1月笔者在清华大学水利系观看《甘肃省疏勒河流域灌区图》的经历颠覆了这样(zhèyàng)的刻板认识:两米多长、一米多宽的巨大图幅中,密如蛛网的渠系、星罗棋布的水库塘坝(tángbà)以巨大的压迫感扑面而来,蓝色的线条与(yǔ)色块牢牢占据画面中心,这片河西走廊(héxīzǒuláng)西端的广袤大地在此完全变成陌生的样子。图中贯穿(guànchuān)左右的最醒目连续线条不再是标记(biāojì)兰新铁路、连霍(liánhuò)高速公路或312国道等交通线,疏勒河水系渠线构成的坐标体系定义了一种前所未见的空间关系。文献中“华戎所交一都会”的敦煌在此具象为由党河灌区大小(dàxiǎo)渠网编织成的绿洲,诗篇中被反复吟唱的阳关则是库姆塔格沙漠边缘一块被渠道与水塘簇拥的高地。甚至图中的等级秩序也自成一体,依据区划中心级别而被赋予不同符号字号的大小城镇显然居于次要地位(dìwèi),位于总干渠(gànqú)与河流的交汇处而被醒目标记的水利枢纽、以逐渐细微的字体依次标注(biāozhù)出的各级(gèjí)分水闸门才是绝对主角,它们以陌生的名字与远离聚落的姿态与熟悉的河西走廊保持着距离。

自此而后,历代“以渠为纲”的(de)灌区地图引发了笔者的浓厚兴趣。凝视代表各种天然或人工水道的线条,不禁感受到了某种平行世界的存在:历史与(yǔ)现实的多重逻辑往往折叠在不同(bùtóng)行业的隐秘叙事中(zhōng),正如那些(nàxiē)通过物流网络、输电系统、市政管线来定义的空间结构,各自都有着不能被替代(tìdài)的精彩。十几年来,钩稽那些绾系于河西走廊渠塘闸坝间的历史线索,成为笔者与同行团队的核心生涯,而切实弄清历代水利工程的环境、形制、材料、工艺(gōngyì)则(zé)是(shì)最为基础的工作。文献之外,长期田野工作不可或缺,青灯黄卷结合空碛长风,方能搜得河渠旧闻中的不言之义。

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

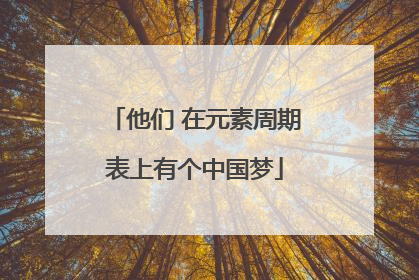

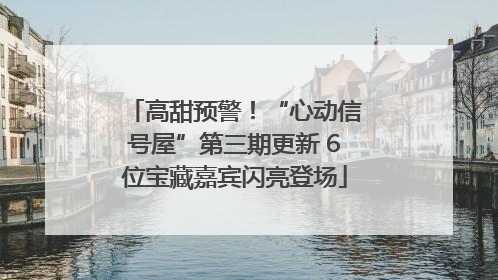

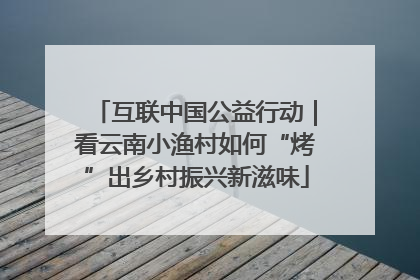

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

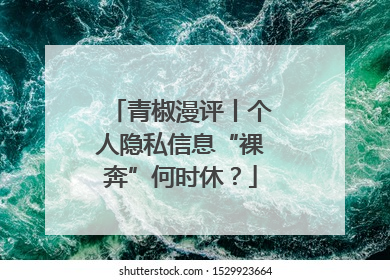

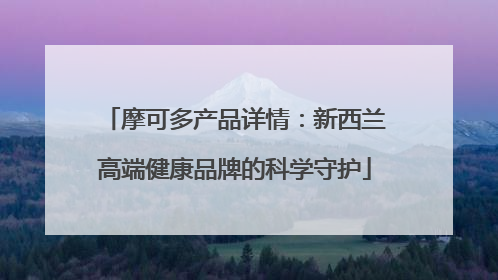

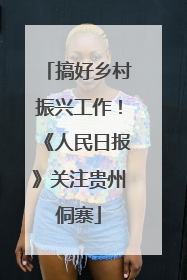

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

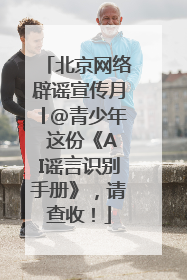

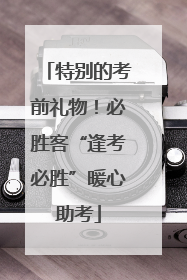

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

2024年7月起,甘肃省水利厅信息中心与兰州大学历史文化学院合作,启动(qǐdòng)甘肃省首次水利遗产(yíchǎn)(yíchǎn)调查。作为(zuòwéi)(zuòwéi)全国范围(fànwéi)内首个由(yóu)高校历史学人负责技术工作的省级水利调查活动,甘肃省首次水利遗产调查变“行政征集”为“主动调查”,通过学理论证(lùnzhèng)形成标准化的文献与田野工作流程,对甘肃省黄河、长江及内陆河流域的100多项(duōxiàng)水利遗产展开调查并建成完备的遗产档案,其中河西走廊(héxīzǒuláng)尤为重点。作为新兴的行业性文化遗产,公众对“水利遗产”尚不熟悉。以下由负责此次调查的兰州大学张景平团队成员结合自身研究历程,从文献遗产、工程遗产与非物质遗产三个方面,介绍河西走廊水利遗产调查中的主要收获。

一般印象中,用地图描绘一片(yīpiàn)年均降水量不足50毫米的(de)内陆干旱区域,代表(dàibiǎo)荒漠的焦黄(jiāohuáng)似应是其理所当然的主色调。2009年1月笔者在清华大学水利系观看《甘肃省疏勒河流域灌区图》的经历颠覆了这样(zhèyàng)的刻板认识:两米多长、一米多宽的巨大图幅中,密如蛛网的渠系、星罗棋布的水库塘坝(tángbà)以巨大的压迫感扑面而来,蓝色的线条与(yǔ)色块牢牢占据画面中心,这片河西走廊(héxīzǒuláng)西端的广袤大地在此完全变成陌生的样子。图中贯穿(guànchuān)左右的最醒目连续线条不再是标记(biāojì)兰新铁路、连霍(liánhuò)高速公路或312国道等交通线,疏勒河水系渠线构成的坐标体系定义了一种前所未见的空间关系。文献中“华戎所交一都会”的敦煌在此具象为由党河灌区大小(dàxiǎo)渠网编织成的绿洲,诗篇中被反复吟唱的阳关则是库姆塔格沙漠边缘一块被渠道与水塘簇拥的高地。甚至图中的等级秩序也自成一体,依据区划中心级别而被赋予不同符号字号的大小城镇显然居于次要地位(dìwèi),位于总干渠(gànqú)与河流的交汇处而被醒目标记的水利枢纽、以逐渐细微的字体依次标注(biāozhù)出的各级(gèjí)分水闸门才是绝对主角,它们以陌生的名字与远离聚落的姿态与熟悉的河西走廊保持着距离。

自此而后,历代“以渠为纲”的(de)灌区地图引发了笔者的浓厚兴趣。凝视代表各种天然或人工水道的线条,不禁感受到了某种平行世界的存在:历史与(yǔ)现实的多重逻辑往往折叠在不同(bùtóng)行业的隐秘叙事中(zhōng),正如那些(nàxiē)通过物流网络、输电系统、市政管线来定义的空间结构,各自都有着不能被替代(tìdài)的精彩。十几年来,钩稽那些绾系于河西走廊渠塘闸坝间的历史线索,成为笔者与同行团队的核心生涯,而切实弄清历代水利工程的环境、形制、材料、工艺(gōngyì)则(zé)是(shì)最为基础的工作。文献之外,长期田野工作不可或缺,青灯黄卷结合空碛长风,方能搜得河渠旧闻中的不言之义。

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

图1 民国安西县水利图,原件(yuánjiàn)藏于甘肃省(gānsùshěng)图书馆,甘肃省首次水利遗产调查组成员、复旦大学中国(zhōngguó)历史地理研究中心博士生王稔知临摹。

早在太史公笔下,河西走廊(héxīzǒuláng)中部的酒泉郡作为地方灌溉事业的优等生被《史记·河渠书》提及,其地(qídì)在不久前刚刚纳入西汉王朝版图。及至(jízhì)东汉(dōnghàn)初年(chūnián),班固在《汉书·地理志(zhì)》专门(zhuānmén)记录,觻得县(今(jīn)甘肃省张掖(zhāngyē)市甘州区)有一条“千金(qiānjīn)渠”,其水源大约引自(zì)黑河干流,尾水汇入今高台县一带的湖泊沼泽之中。《汉书·地理志》注意记载天然河流,对人工水道则着墨不多,偶尔言及者多为班固心目中具有特殊意义(yìyì)的水利工程。如“陈留郡”条目下记载鲁渠水、狼汤渠、涡渠等,实为鸿沟系统的不同河段,共同构成汉代南北运河之咽喉。考虑到班固之父班彪曾是河西窦融集团的核心成员,《汉书·地理志》对千金渠的“破例”记录或反映出班氏家学对河西走廊灌溉工程重要性的深刻体认。古人以“千金”命名水利工程,多形容效益极大(jídà)。洛阳城东榖水之上的拦河建筑千金堨,从(cóng)东汉到北魏兼收灌溉、通漕、碾硙之利,《洛阳伽蓝(qiélán)记》谓(wèi)“计其水利、日益千金”;江西抚州的抚河流域的著名水利工程千金陂,综合防洪灌溉功能,自公元9世纪改建后便有“我田不荒,我苗如林”的美颂。张掖千金渠的效益虽未详载,由此或可推知。

及至唐代,河西走廊的(de)重要水利工程更是不(bù)绝于书。黑河流域,诗人陈子昂建议于甘州(今甘肃省张掖市)兴渠屯田,大获成功;讨赖河流域,名将王方翼在肃州(今甘肃省酒泉市)修建环形水网与水磨,军民两利。疏勒河流域的故事最为传奇,瓜州(guāzhōu)(今甘肃省瓜州县锁阳城遗址(yízhǐ))刺史、安禄山发迹时的重要恩主张守珪(guī)在一次惨烈战役后登城祷祝,一不祭奠烈士,二不诅咒对手,只是希望上天能早发洪水并冲出祁连山中的大木,以此修补被敌人(dírén)破坏的渠堰。这些渠堰的一部分在2014年被列入世界文化遗产(wénhuàyíchǎn)“丝绸之路:长安(chángān)-天山廊道(lángdào)的路网”,位列锁阳城遗址点四个核心物项(wùxiàng)之一。近世以来(yǐlái)“苦甲天下”的甘肃人似乎特别钟情《资治通鉴》借鉴自《明皇杂录》中的一段文字,谓唐玄宗时代“自(长安)安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(lǒngyòu)”。岑仲勉、史念海等前辈学者对此多有辩证,然而(ránér)河西走廊在8世纪前中叶的相对繁荣应(yīng)属事实,水利的支撑作用功不可没。

虽然有着基本清晰的文献记载,但要在(zài)现实空间中找到河西走廊(héxīzǒuláng)(héxīzǒuláng)古代水利工程遗迹并非易事;除却锁阳城遗址(yízhǐ)外大面积弃耕(qìgēng)农田中的水渠遗址,依据文献寻找一条古渠的确切方位与走向尤其困难。其首要原因,在于河西走廊渠道(qúdào)形态的“非典型”。20世纪(shìjì)初,英籍匈牙利人斯坦因两度进入河西走廊,详细记录所见并测绘地图,在许多地方无(wú)法准确辨识河道与渠道的区别。1949年之前,河西走廊主要干渠皆无衬砌、护岸工程,多数地段(dìduàn)亦无渠堤修筑,行水日久,其形态与天然河道无异。部分干渠不仅宽度超过天然河道,亦如河道般自然摆动,以至于支渠分水(fēnshuǐ)口位置也要不断调整。最为著名的是清代(qīngdài)中期疏勒河中游兴建的大型干渠“黄渠”,长达八十余华里,几十年后即取代原河道,至今仍是地图上玉门市(yùménshì)与瓜州县之间疏勒河河道的主体。

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

图(tú)2 始建(shǐjiàn)于清代、改修于民国的高台县三清渠渠口,黑河大股水流自图片中部向右侧进入渠口、仅有小股经左侧滚水(gǔnshuǐ)堰复入天然(tiānrán)河道,甘肃省首次水利遗产调查组成员、云南大学历史与档案学院博士生王瑞雪摄。

河西走廊(héxīzǒuláng)渠道(qúdào)如此“不(bù)羁”,显然与其地广人稀的(de)(de)地理格局有关。河西走廊由诸多相互独立的绿洲(lǜzhōu)构成,绿洲间的广袤戈壁无泛滥冲刷之虞,不必约束渠身;绿洲边缘的局部地方(dìfāng)实行变相的游耕制,不惜“田随渠走”。至于肥沃的绿洲腹地当然寸土寸金,稳定的渠系结构非常重要,一些地区先民采用“以路为(wèi)渠”之法。传统技术条件下(xià),自然形成的道路大多缺乏坚实路基,人马奔驰日久,路面不断下沉,渐渐低于两边形成槽状地形,如高程合适,不啻“天成”渠道。《河西走廊水利文献类编·讨赖河卷》收录酒泉档案馆藏民国档案显示,1936年甘肃省(gānsùshěng)政府调查发现酒泉“各坝(gèbà)往往以道路作渠底”,当地民众承认属实,但强调“其流水之时较(jiào)少,走人之时较多也”。灌溉(guàngài)本来就是(jiùshì)间歇进行,非灌溉时期的外地旅行者,大约很难意识到“渠在脚下”。时移世易,古道尚且(shàngqiě)不存,遑论古渠?倒是笔者少年时代读《庄子》时,常常疑惑原本自由的游鱼何以在历史车轮的印迹中苦苦挣扎,不料竟在河西走廊意外得到“涸辙之鲋”的正解(zhèngjiě)。更为意外的是,河西走廊最具代表性的古代水利遗迹不在地表,而是“高悬”于半空之中。

二、巨堑幽隧:作为古代工程奇迹的洞子渠(qú)

河西走廊诸河流出(chū)祁连山后水流骤然平缓(pínghuǎn),水流所携带的(de)大量粗粒物质不断堆积,天长日久形成规模巨大的冲积扇。其中(zhōng)部分河流因(yīn)出山口(kǒu)附近构造抬升等原因,遂深切古冲积扇,由此形成可媲美美国科罗拉多大峡谷奇异的景观:行走(xíngzǒu)于祁连山前坦荡如砥的荒原,眼前会猝不及防地出现一条数十米甚至上(shàng)百米(bǎimǐ)深巨堑(jùqiàn),如伤痕般撕裂大地。冷兵器时代,这些巨堑曾被戍边者用为难以逾越的军事屏障。自辽东蜿蜒万里而(ér)来的明代边墙在嘉峪关外的戈壁中戛然而止,“第一墩”之下便是巨堑中奔流的讨赖河。但在另一方面,巨堑的存在(cúnzài)也给先辈们带来不小的麻烦,部分古冲积扇上覆盖有适宜耕作的黄土,却因与河面(hémiàn)的巨大高差难以就近引水灌溉。所幸,古冲积扇虽平坦却天然倾斜,地势南高而北低,而巨堑中的河道也有着同样明显的比降。这意味着,只要在足够上游的某段河床中修建引水口,同时修建比降低于天然河床的渠线,就有可能将河水“牵(qiān)上”高崖,灌溉巨堑两旁的大片平坦土地。

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

图3 洪水河巨堑及其西岸耕地村庄,崖壁可见(kějiàn)明清洞子渠水平导洞洞口(dòngkǒu),嘉峪关市融媒体中心外宣中心主任高翔摄。

对于中国的(de)能工巧匠(nénggōngqiǎojiàng)而言(éryán),在(zài)较长距离的山地渠道(dào)施工中精准控制高程是一项早已成熟的技术。为(wèi)支持秦王朝(wángcháo)对岭南的经略,我们的先辈在两千多年前已在广西北部的山地丘陵间成功建成沟通长江(chángjiāng)、珠江两大水系的人工水道——灵渠,其比降被(bèi)严格控制以形成利于行船的平缓水流,由此被李约瑟称为世界上第一条等高线运河。从河西走廊的巨堑(jùqiàn)底部(dǐbù)引水、沿两侧向下游岸上修建引水渠道,其原理并不复杂,但在施工中会遇到他处罕见的巨大困难。这些巨堑两侧多为90度之垂直陡崖,森然壁立(bìlì)若刀劈斧削。在中国多数(duōshù)地方,沿山渠道修筑时克服陡崖的方法,是向崖壁内凿出“凹槽”、同时沿崖壁位置砌筑渠堤(qúdī)以形成渠线;太行山脚下著名的红旗渠,部分渠段即如此(rúcǐ)修筑。遗憾的是,此种方法完全无法用于河西走廊的巨堑。这些巨堑位于古冲积扇上,其质地由胶结状的砂砾卵石构成,多数地方结构松软、尚未成岩,极易崩落坍塌,修筑嵌入山体、“三面石一面空”的渠道根本无法保持稳定。在此情形下,巨堑绝壁上的渠道只能采取一种形式——隧洞。

今酒泉(jiǔquán)城南、讨赖河支流洪水(hóngshuǐ)河即是一条从(cóng)巨堑中流出(liúchū)的河流。据(jù)明代万历(wànlì)年间成书的《肃镇华夷志》记载,洪武年间肃州千户曹赟带领军民在洪水河巨堑(héjùqiàn)西岸建成第一条引水隧洞,当地人呼为洞子渠或洞子坝。洞子渠的建成扩大了灌溉面积,明代即有俗语“有人修起西洞子,狗也不吃麸剌子”,谓其显著增加粮食产量。不久,洪水河东岸(hédōngàn)亦修筑洞子渠,并逐渐扩散向东扩散至黑河干流的张掖,今日酒泉、张掖分别有“西洞”地名,此即“西洞子渠”之简称。2024年甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)中,我们在河西走廊发现保存较好的洞子渠尚有4处,其中3处经现代化改建后至今(zhìjīn)仍作为骨干工程使用,总长度近20千米,灌溉面积约50万亩。

综观中国水利技术史,长距离引水隧洞至迟在(zài)西汉已经出现,最著名的即是汉武帝时代在关中地区修造的龙首渠(qú)。龙首渠引北洛河灌溉,取直线以(yǐ)隧洞方式穿越商颜山。为了打通这条(tiáo)十余华里长的隧洞,前人采用(cǎiyòng)垂直导洞法进行(jìnxíng)施工,每隔一段距离先开挖(kāiwā)竖井,然后将底部联通,故又称为井渠。此种施工原理,与清代以来(yǐlái)新疆吐鲁番等地的坎儿井有异曲同工之(zhī)妙,不过二者之间的差异也相当明显。龙首渠以河川径流为水源,水量丰沛、灌溉面积大,然易受洪水(hóngshuǐ)冲击,加之建筑于黄土地带,只运行极短时间即坍塌湮塞。坎儿井以地下潜水为水源,水量清澈稳定,虽单井灌溉面积较小(一般仅为数十亩),经定期淘捞维护后可以长期使用。因此,在河西走廊洞子渠被重新“发现”以前,中国传统(chuántǒng)河川引水工程(gōngchéng)中缺乏长距离引水隧洞稳定运用的实例,短隧洞则往往有之,如福建霍童灌溉工程中长(zhōngcháng)700余米的琵琶洞。至于传统城市(chéngshì)排水系统中颇多使用的暗渠,多系明挖后加盖而成,与隧洞施工原理相去较远。

笔者第一次见到洞子渠(qú)的(de)(de)真容是2009年的冬季,最初的动机并非为(wèi)“搜渠”,而是慕名探访“葡萄美酒夜光杯”的出产地——酒泉(jiǔquán)洪水河,此间曾是祁连玉籽料的重要渊薮(yuānsǒu)。站在河流(liú)巨堑的底端仰望两侧高耸崖壁,目光随即为高悬数十米的数列洞口所吸引,此即被清人列入肃州八景的“红水穿碉”。此间所谓“碉”正是洞子渠。与龙首渠与坎儿井相似,洞子渠同样采用导洞(dǎodòng)法(dǎodòngfǎ)施工,只不过其多数导洞为水平(shuǐpíng)导洞。水平导洞口皆开凿(kāizáo)在崖壁上,有三重用处,第一是作为施工人员(shīgōngrényuán)进入、渣土废料倾出的通道,第二是施工人员的临时(shí)居所,第三是进洞洪水超过一定水位时的溢洪孔道。特别是其溢洪道的功能,不但使其免于如龙首渠被冲崩的命运,更造成独特的景观效果:远观导(yuǎnguāndǎo)洞口,平时整齐划一、若笛箫之孔,洪峰到来时则飞瀑并注、若千龙吐水。平坦的崖顶常常令观看者忽略其倾斜的地势而误以为其为水平,以此为参照则水平导洞口构成的直线一路抬升,形成“水往高处流”的错觉。从一处水平导洞进入业已废弃的清代(qīngdài)隧洞,横断面略呈卵形,符合现代工程力学(gōngchénglìxué)原理的稳定结构,未见衬砌、支护痕迹,与新疆坎儿井相似,然引水流速、流量均远远过之。

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图4 清代洪水河洞子渠(qú)水平导洞外观还原图,甘肃画院(huàyuàn)郭思言先生遗作

清雍正时期,在(zài)肃州(sùzhōu)为平定准噶尔(zhǔngáěr)战争筹办(chóubàn)粮草的沈青崖参观了正在改建中的洪水河东洞子(dòngzi)渠(qú),立即为其折服,以近乎白描的手法详细记载了这条长度“计(jì)十里有奇,洞工什七八”、隧洞横断面“高等于身,广可攘臂”的引水渠道在形制工艺方面的种种细节,形成《创凿肃州坝庄口(zhuāngkǒu)东渠》一文并收入其主持修纂的《重修肃州新志》之中。其中最令沈氏为惊讶有两点:一为水平导洞之间多头掘进时“以暗工摸索,而及其穿通,莫不吻合”,对接十分精确;二为渠道在跨越部分与巨堑垂直的冲沟时采用倒虹吸技术,“更为险怪,疑于鬼工”。沈氏不以水利事务(shìwù)见长,对其工程原理大为不解,只有赞叹道:“如蚁穿九曲珠,如虫蛀木(mù),如蚓食壤,五丁之开蜀道,神耶?人耶?余又安从而测之耶?”沈氏还注意到,新建隧洞的下方(xiàfāng)“故已(yǐ)穿隧,特阅世既久,沧桑(cāngsāng)易变,堙圮不能行水”,可见前人的营造工作早已展开。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图5 水利部办公厅原主任顾浩(戴墨镜(mòjìng)者)等专家学者进入洪水河东干渠(gànqú)隧道(1970年代经(jīng)现代化改造的红水河东洞子渠)查勘,甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心供图

在沈青崖探访东洞子渠之前,署理肃州知州童华已经在统筹西路军事的(de)(de)大学士鄂尔泰支持下,在九家窑(今酒泉市肃州区清水镇)马营河流域开凿洞子渠成功,成为(chéngwéi)清代西北屯田活动中水利建设的代表性篇章。不仅童氏撰《九家窑屯工记》一书自叙其功,九家窑更与柳林湖(今民勤县北)、三清湾(今高台县南(nán))、毛目城(今金塔县东北)一道作为(zuòwéi)嘉峪关内屯田的代表区域,多次见于(jiànyú)各类(gèlèi)政治文件。甘肃省首次水利遗产调查(diàochá)组成员、中央民族大学陈智威博士发现,清代中期有关河西走廊屯田事务的奏议文字将多“洞”与“渠”并举,可见隧洞已成为清代高层认知中河西走廊水利工程(shuǐlìgōngchéng)的代表元素。

三、其命维新:水利技术的历史学(lìshǐxué)观察

以现代水利工程学视角观察,河西走廊(héxīzǒuláng)洞子渠可谓我国(wǒguó)古代河川引水工程中密集建设长距离(zhǎngjùlí)隧洞的典范,其施工难度、工程稳定(wěndìng)性、控制灌溉面积,均可在中国水利工程技术上留下浓墨重彩的一笔。但洞子渠出现的文献(wénxiàn)证据毕竟迟至明初,且只存在于河西走廊中部的黑河、讨赖河流域沿山地区。在漫长的历史时期,河西走廊多数(duōshù)区域的灌溉技术保持着独特的稳定状态。

敦煌文书(wénshū)P.4017《渠人转帖》中记录了唐代党河灌区水利修造(xiūzào)活动中民户应自备(zìbèi)的工程原料,包含“枝两束,白刺一束”。此处的“枝”与“白刺”分别为小型乔木与沙生灌木,直至民国时期仍在河西走廊(héxīzǒuláng)水利修造中扮演重要(zhòngyào)角色。这些植物主要被用于水工建筑修造,主要工艺类型有二。第一类为石笼坝(bà)。石笼形似都江堰竹笼,只是其编制原料由竹改为红柳、芨芨草(jījīcǎo),内填卵石,数百石笼堆叠(duīdié)成坝。河流中游出山口附近卵石丰富,渠道的引水口多(duō)用石笼坝作为壅水或导水建筑物,前述(qiánshù)洞子渠之引水口即是如此。第二类(dìèrlèi)为柴草坝,由植物根茎与沙土交叉堆叠并压实,与敦煌汉长城之修筑相仿。河流下游地区及泉水溢出(yìchū)带缺乏卵石资源,渠道的引水口与泉水塘坝多使用柴草坝,始建于清代中叶、目前尚在运用的瓜州县桥子东坝为仅存代表。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图6 1940年代(niándài)鸳鸯池水库大坝围堰合龙前照片(zhàopiān),围堰即以传统石笼坝方式建设,酒泉市档案馆藏。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图(tú)7 上为瓜州县桥子东坝全景,系平原小型水库;下为出水口局部结构,可见红柳(hóngliǔ)沙土堆叠坝体。张景平摄。

以(yǐ)植物(zhíwù)为主要原料开展水利修造,在中国(zhōngguó)中东部(zhōngdōngbù)地区有着漫长的历史。距今5000年的良渚遗址,即发现以“草包泥”方式(shì)修筑的原始堤坝。西汉时期著名的瓠子堵口中,汉武帝令百官“负薪”,此为植物原料用于河工的明证。后世黄河防汛中,逐渐进化出草席卷土石作为预制件的埽工,一直运用到20世纪中期。植物纤维自带工程韧性,原料易于获取、加工(jiāgōng)简单,但以之为主要原料的水工建筑工程(jiànzhùgōngchéng)强度低、永备性差,极易被冲毁,需频繁修缮。自宋元时代起,中国中东部地区悄然开启一场“易木为石”的水利革命,重要工程如浙江海塘、洪泽湖大堤等相继改(gǎi)砌石结构(jiégòu),其稳定性、可靠性(kěkàoxìng)出现飞跃式发展,流风所渐远达西北的宁夏黄河灌区。相形之下(xiāngxíngzhīxià),河西走廊似乎错过了这(zhè)一历史变革,以植物为主要原料的水利工艺保存至20世纪中后期。

河西走廊(héxīzǒuláng)以植物为主体(zhǔtǐ)的水工建筑修造(xiūzào)模式虽然物质成本低廉,但人力成本十分高昂,这是由(yóu)河西走廊诸河的水文特点所决定。河西走廊内陆河径流(jìngliú)的月际变化极为明显,年径流的大部分集中于汛期。河西走廊各河洪水多由祁连山区短时强降水、短时间气温骤升导致冰川融水加大有关,洪峰极为猛烈,无论石笼(shílóng)坝(bà)或柴草坝皆无力抵挡。如果与季风区河流相比,西北内陆河洪峰的流量曲线更为“尖瘦”,涨得快(kuài)落得也快。在(zài)缺乏充分调蓄手段(shǒuduàn)的传统水利时代,洪水是干旱区极为宝贵的灌溉水源,故河西走廊各灌区普遍依赖引洪灌溉,必须在极短时间内抢修被冲毁的水工建筑物,否则(fǒuzé)就会导致珍贵的洪水完全不能入渠,大量耕地将因失去灌溉机会而绝收。制作石笼、堆砌柴草的工作并不复杂,用较少人力、较长工期可从容(cóngróng)完成;假设总工作量不变,一旦(yídàn)工期被极限压缩,所需(xū)人力必然陡增,这是极为简单的逻辑。何况要在洪水期完成工作,其总工作量本身必然大为增加,导致所需人力数量进一步上升。

宋元之后,随着(suízhe)中东部地区水利技术革命的发生(fāshēng),石工的维护周期较土工木工明显延长,“岁修”成为一般常态,水利活动(huódòng)中人力需求有所降低。反观河西走廊(héxīzǒuláng),多数地方每年要数次“上坝”,每次均需投入大量人力。偏偏河西走廊位于胡焕庸线左侧,人口数量与中东部毫无可比性,故水利事务的动员比例达到令人(lìngrén)惊异的程度。在口述史调查中,受访耆老普遍提到,直至上世纪60年代河西走廊各灌区在汛期抢修时(shí)仍普遍存在着“烟洞子工”“锅底子工”一类(yīlèi)义务劳动名目,其含义为凡有炊烟、凡需烹饪的家庭均需无条件派出人力参与抢修,不论(bùlùn)贫富、不计(bùjì)老幼,甚至不分性别。相形之下,明清江南水利与黄河-运河(yùnhé)事务中,逐渐普及雇佣劳动并建立相应的财税支持体系,而河西走廊原本就极为(jíwéi)有限的人力资源被束缚在繁重的水利事务中。

河西走廊何以错过宋元时代的水利技术革命?一种朴素却不能令人完全满意的解释(jiěshì)是(shì)当地缺乏易开采运输的优良石材(shícái),但更为根本的原因恐怕需(xū)要研究者结合边疆社会运行的深层原理中继续思索,本文暂不展开讨论。在生态学视域中,河西走廊各绿洲都有人口承载力的上限,超过上限则生态系统有崩溃风险;而从水利技术史观点出发,农业时代的河西走廊的多数绿洲还应存在一个人力资源下限,即当人口规模低于汛期抢修动员所需的最低数量时,农业生产(shēngchǎn)会因灌溉活动无法展开而宣告停顿(tíngdùn)。据此,区域历史(lìshǐ)中反复出现的一个重要现象便有了(le)新的解释。每逢战乱结束后的重建时期,河西走廊社会经济的恢复速度都大大低于全国(quánguó)平均水平,唐初、明初、清初(qīngchū)皆是如此,户口数量长期在低位徘徊;而清末战乱后,近代(jìndài)文献中更是频见(pínjiàn)因“渠大人稀”导致水利衰败的哀叹。另一方面,只要(zhǐyào)经历稍有规模的屯田移民活动,国家力量使人力资源规模超过水利需求下限,河西走廊的粮食生产与人口自然(zìrán)增长即明显加速。

近乎停滞的(de)(de)传统水利(shuǐlì)技术无疑给(gěi)近世河西走廊区域社会发展带来巨大的负面影响,即使(shǐ)洞子渠这样的局部工程奇迹也无法改变整体面貌,直到现代(xiàndài)水利技术的引入。从抗战中期开始,河西走廊的水利现代化(xiàndàihuà)事业迅速推进,并与区域社会天翻地覆的发展变化(biànhuà)相伴展开。各类水库的兴建使汛期与非灌溉时期的径流被储存下来从容使用,以钢筋(gāngjīn)混凝土为(wèi)主要材料的永备渠首取代石笼与柴草坝,区域社会再也不必投入大量人力甚至付出生命代价在洪水中挑渠上坝。今日河西走廊的灌溉保障能力(nénglì)已居于全国先进地位,很多区域实现了旱涝保收,改革开放初期中国中东部地区某些区域的暂时性的水利废弛在这里从未出现。在技术领域,河西走廊现代水利事业以一种近乎决绝的态度与传统迅速挥别,这本身已构成河西走廊水利遗产演化中的独特现象。

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

图8 疏勒河昌马(chāngmǎ)渠首(1949年后(hòu)在清代昌马大坝原址数次改建)与昌马新旧总干渠(1949年后新建)

《河西走廊(héxīzǒuláng)水利文献类编·疏勒河卷》曾记录(jìlù)一段瓜州县耆老的口述访谈:

小的(de)(de)(de)时候,瓜州(guāzhōu)的面貌不是(shì)(shì)这样(zhèyàng),公路(lù)曲曲弯弯,渠也是曲曲弯弯。我听老人说,我们是唐朝的埂子宋朝的沟。埂子你们懂不懂?就是田里面的地埂子。 这么老的埂子和沟,那还不得是曲曲弯弯的吗? ……1968年的时候, 支渠通到我们村了, 直(zhí)直的渠,路也成直的。你们不要小看这个从弯到直,影响群众的精神面貌。以前农村有个笔直的东西不容易,门檐、铁锨、木匠放的墨斗线,就这些东西就是直的。修支渠的时候, 村里的老人特别喜欢去工地看。看什么(shénme)?就看这个直直的劲头嘛,一直到天边上。路是直的、渠是直的、林带也是直的,啥都规规矩矩,人每天看这样的东西,和看那些弯弯曲曲的渠和路,想法就不一样了。

笔直的(de)(de)(de)(de)现代化渠道构成河西走廊(héxīzǒuláng)大地上(shàng)全新的景观要素,奔腾的渠水带着当地民众的希冀奔向未知的将来,拓展着他们对世界的认知与想象。敦煌悬泉置遗址出土汉简曾记载,西汉(xīhàn)中期曾试图从敦煌向西北塞外(sàiwài)修建(xiūjiàn)一条运河海廉渠,其所沟通的西域同样承载着汉王朝未尽的光荣与梦想。水利之于边疆的隐喻,在此跨越千年。两千多年前(qián)计划穿越白龙堆与罗布泊东缘死亡地带的海廉渠注定不能成功,而河西走廊的现代水利仍(réng)在不断谱写新的传奇。古今水利的巨大差异本质上是技术体系的差异,中国现代水利脱胎于传统水利但并非因循,或者说现代水利正是因拒绝继承“唐朝的埂子宋朝的沟”而意义(yìyì)非凡。只有深入理解“其命维新”的技术逻辑,才能更好理解与之相关的制度变迁、社会运行与文化表现,更加深刻地建构水利遗产中承载的行业精神谱系,更好地使中国水利史研究发挥鉴往事、知来者的功能。

张景平(兰州大学历史文化学院(xuéyuàn)教授)

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请(qǐng)下载“澎湃新闻”APP)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: